人間にとって大切なものを静かに問いかける北欧映画

取材・文:福嶋真砂代

第32回東京国際映画祭コンペティション部門 東京グランプリの栄冠に輝いたのはデンマークユトランド地方を舞台にした『わたしの叔父さん』。フラレ・ピーダセン監督(監督・脚本・撮影・編集)が昔からの知り合いだという元獣医の女優イェデ・スナゴーと、彼女の実の叔父であるペーダ・ハンセン・テューセンを主役に起用し、酪農農家の毎日の暮らしと人間模様をリアルに、ユーモアを込め、静かなトーンで描いた。

不幸な事故で両親を亡くしたクリスは身体の不自由な叔父のペーダと農場で二人暮らしをしていた。冒頭シーンの雰囲気から「老人介護」の映画だろうかと思わせるも、1日のルーティンをひたすら無言でリズミカルにこなすふたりの動きがだんだんユーモラスに見えてくる。たとえば叔父さんのお気に入りのヌテラ(Nutella)をパンに塗って食べる朝食シーン、またそのヌテラを大事そうにスーパーで買うシーンなど、細部のこだわりが楽しい。上映後の記者会見では、イェデとペーダが実の叔父と姪であり、さらにイェデが元は獣医をしていたという事実が明かされ記者たちを驚かせたが、リアルな演技の理由に納得した。イェデさんに上映後に会って伺った話では、「実はペーダおじさんはヌテラを食べたことがなく、撮影時に初めてヌテラを知ったのだけど、ものすごく気に入ってリハーサルで食べ過ぎ、本番で食べられなくなってしまったの」という微笑ましいエピソードや、ペーダさんは脳梗塞を患いつつも現在は回復してひとりで農場生活をしていて「私も手伝います、時々ね」とチャーミングに教えてくれた。スクリーンに映るとおりの彼女の穏やかでピュアで奥ゆかしい人間性に触れた。

カメラは淡々と農場での営みを映し続けるが、叔父の世話も獣医への夢も捨てきれないクリスの複雑な気持ち、また合唱団のマイクと出会い、恋愛への意欲も見せてみたり、農場の外の世界に出ようとするクリスの“冒険”がストーリーの起伏を作る。農場の、また叔父との生活の大切さにあらためて気づくクリスを通して、都会化、IT化で人間性を見失う現代人を憂い、「人間にとって本当に大切なことは?」と問いかける。クリスが未来よりも「現在」を見つめるようなラストは少しミステリアスな香りがする。

下記リンクにあるインタビューではピーダセン監督がカメラワークについて触れている。小津安二郎監督が編み出したローアングルショットは「オヅ・ショット」とデンマークで呼ばれ愛されているそうだ。そう言われれば、クリスが『晩春』の原節子演じる婚期を逃した娘に重なるようにも見えてくる。なんとも奥ゆかしさを感じる北欧の映画のトーンに、ピーダセン監督独特のセンス、日本映画へのリスペクト、品格と温かさが宿る。今後の公開が楽しみな作品だ。

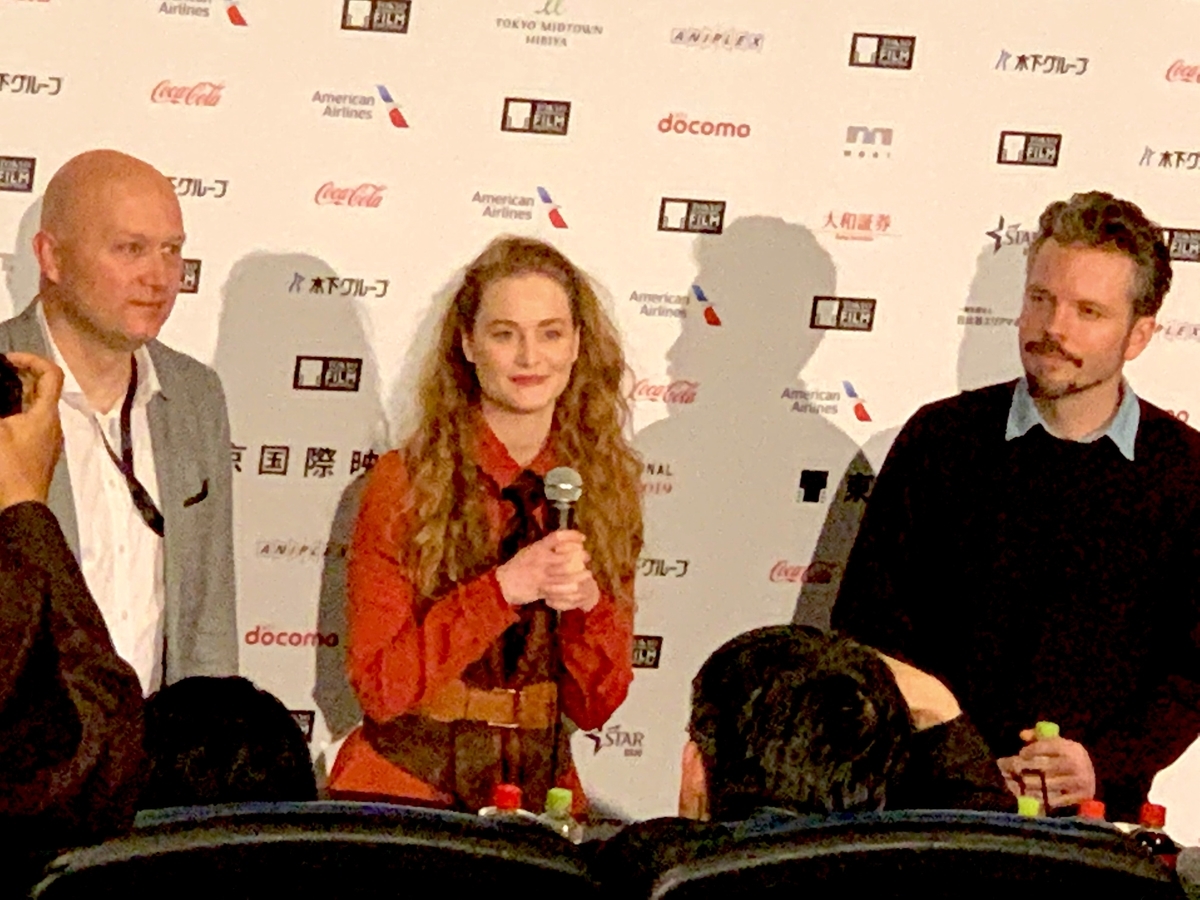

『わたしの叔父さん』記者会見 2019.10.31@TOHOシネマズ 六本木ヒルズ

マーコ・ロランセン:プロデューサーのマーコです。ワールドプレミアということで東京で初披露できて大変うれしいです。

フラレ・ピーターゼン監督:私は監督と脚本を担当しました。今回、多くの方に観ていただいてうれしいです。

イェデ・スナゴー:一般上映では多くの方に観ていただき多くの質問をいただいてうれしいです。

Q1:前半は特にセリフが抑制されていて、彼女の表情からいろんな感情が読み取れるようにしていた気がしますが、事前に監督から説明があったのか、それとも役者任せで演じられたのでしょうか。

スナゴー:この映画は最初から最後まで、主人公クリスのキャラクターの感情の様々な変化を監督と細かく打ち合わせをしたなかでストーリー展開する形でした。彼女は別に不幸なのではなく、叔父さんが大好きで、農場での暮らしに満足しているのですが、自分のニーズとか、自分のことはとりあえず横に置いておいて、叔父さんのケアをまず第1にしていくのだということで、彼女自身の気持ちをかなり抑えています。冒頭の部分でそういう感情がみなさんに伝わったかなと思います。合唱団のマイクと出会ってからいろんな感情が芽生えるのですが、彼女なりに自分の感情を抑えなければいけないというそういう葛藤もあります。そこは監督と打ち合わせをして撮影に入りました。

監督:付け加えると、監督でありながら脚本も書いているので、演出についてのこだわりは強いほうかもしれません。彼女とよく話したのはどうやってバランスをとるのか、セリフの量は多くないのですが、その少ないセリフのなかでどうやって感情を出せばいいのか、そこは彼女とよく話をして、場合によってはリハーサルをしてから撮影に入るときもありましたし、逆に話をしてそのままぶっつけ本番で撮ったシーンもあるのですが、そのあとで思ったよりうまくいったね、うまくいかなかったね、というような話もたくさんしました。

Q2:かなりのシーンが自然光というか、最小限のライティングで撮ったのではないかと思われます。その分、自然条件によってかなり時間をかけて撮られたかと思います。監督の狙いや苦労などありましたか。

監督:実はデンマークは冬が長くて夏が短い、短い夏にも雨が多いという状況が多いので、映画の撮影を行うときは、どちらかといえば雨のない時期を選んで撮影します。特に今回は雨に見舞われ大変でした。おっしゃるとおり、照明などは最小限でしたが、雨の日は建物の中のシーンを撮影をするという工夫をしました。撮影のライティングは4本くらいで最小限で、他に雰囲気づくりのためにランプを多用していますが、とても役立ちました。

スナゴー:この作品は私の2本目の出演で、前作は同じピーターゼン監督のチョイ役でした。というわけで大きなスタジオの作品の経験がないので、私にとってはまったく苦労もなく、自然体の演技ができました。贈り物のような環境だったと思います。「ペーダ叔父さん」は自分の実際の叔父なので、小さい頃から知っていて、よく遊びに行きましたし、動物がいたり癒される環境で仕事ができたのはとてもよかったと思います。父も年に一度は農場に行っていたので、叔父からトラクターの運転の仕方など習っていて、いわゆる農機の扱いとかは知っていたので、そういう点でもよかったと思います。

MC:ちょっと確認したいのですが、映画の中の叔父さんは実際のイェデさんの叔父さんですか?

スナゴー:はい、そうです。

MC:びっくりしました。この作品が2本目の出演とおっしゃっていましたが、それまでは他の仕事をなさっていたのですか?

スナゴー:そうなんです、獣医をしていました。

MC:なるほど! そうするとこの脚本は彼女に合わせて書いたと言ってもいいですか?

監督:彼女は農場近くの小さな町に住んでいましたが、獣医になるためにコペンハーゲンに行きました。私は彼女のことを昔からよく知っていて、以前の作品では農場をロケして撮影しました。先ほどの質問に関してですが、そうです、彼女に合わせて脚本を書きました。叔父さんの本名は「ピーター」というのですが、彼はそこで生まれ育ち、25歳で農場を受け継ぎました。そして63歳の時、「実は映画が作りたいのだけど、主人公を演じてくれないか」と頼んだところ「いいよ!」と言ってくれました。彼女を含めて、彼女のファミリーはとても演技力があって、とても助かりました。もうひとつは、身体の不自由な叔父さん役に役者を起用した場合、リアルさに欠けてしまう。もちろんフィクションであるのですが、やはりリアルさを追求したかった。キャストのみなさんは農場環境をよく知っている方々です。それでも彼女は新たにトラクターの運転を習得したりという努力もありましたが、現実に近いリアルなものになったのではないかと思います。

Q3:劇中に流れるTVニュースで、北朝鮮や日本、EUなどの世界情勢ニュースが出てくるのですが、一方クリスと叔父さんの毎日の生活は変わらないという状況が興味深く、観る側の想像力を膨らませます。そのような対比のアイディアはどのように生まれましたか?

監督:実はここにいる私たち3人はみんなデンマークの南の地方の生まれです。デンマークでは大学に行くとなるとどうしても故郷を離れ、すぐに戻れるような環境ではないのです。自分の夢を叶えるためにはそうなるのです。私も、すぐに故郷に帰れないというなんともいえない寂しさがずっと心にありました。これはイェデに合わせて書いた脚本ですが、私自身も大学進学のために故郷を離れた経験があります。クリスのように故郷に残る人もいました。彼女は獣医の夢を持ちながらも叔父さんの世話をしなければならないので、半ば夢を諦めていたり、両親を悲劇的な状況で亡くしているというストーリーでは、叔父さんをおいて自分が都会へ出てしまうということの葛藤を表現したいということがひとつと、もうひとつはピーター叔父さんは実際に6年前に脳梗塞を患い、それもかなりストーリーのインスピレーションになっています。こういう状況の叔父さんを放っておいてまで自分の夢を追いかけたいのか、ということを描きたいと思いました。

ニュースのことについては、叔父さんはテレビの戦争や世界の出来事のニュースを観ていましたが、対してクリスはまったくニュースを観ない。彼女は日々の生活のなかで考えることがいっぱいあるし、世界で起きることに興味がなく、テレビを観ないのです。世界では悲劇的なことがあるのは事実ですが、個人は個人であることもまた現実です。その個人の世界に与える影響力よりも、日常生活での自分の問題、感情、葛藤が重要で優先するのではないかということを伝えたかったという気持ちがあります。

Q4:牛の世話は大変でしたか、また雲や夕日などのシーンや渡り鳥のシーンが印象的でした。

監督:牛は耳としっぽに個性が現れるので観察しました。搾乳機は40年ほど前の古いタイプを使ったので、そこは少し苦労しました。渡り鳥は(実はいまインターネットで調べましたが)「スターリング」と呼ばれている「黒い太陽」と現象があり、それは年に1度しか観られないので、世界中から観光客がたくさん観にきます。夕陽の時に鳥が飛ぶのですが、私はイチかバチかという気持ちで脚本に書き込んだのですが、幸いにもうまくワンテイクで撮ることができました。

MC:プロデューサーのロランセンさんは何か付け加えることありますか?

ロランセン:監督とは何回も仕事をしていますが、彼の脚本はとても緻密で、安心感があります。彼が心の底から映画にしたいものが見つかったという喜びが伝わりました。またストーリーは万国共通の普遍的なもので、日本でも通じるのではないか思う、とてもいい作品になりました。