REALTOKYO CINEMA(RTC)は8年目を迎えました。能登半島地震が元旦に起きるという、あまりにもショッキングな年明けに言葉を失いました。被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。こうして8回目の「RTC CINEMA10」を公開できることに感謝します。今回も、多彩な場所で活動をするいつもの7人のメンバー(澤隆志、石井大吾、松丸亜希子、前田圭蔵、白坂由里、フジカワPAPA-Q、福嶋真砂代)がジャンル、上映形態、公開年問わず、2023年に観たなかでかなりグッときた作品をセレクトしました。バラエティ豊かな10選をお楽しみいただければ幸いです。今年もゆるいながらも映画をキーとして繋がれるRTCでありたいと願いつつ、2024年もよろしくお願いいたします。

※「はてなブログ」仕様によるアンダーバー+リンクはRTCの意図とは関係なく、無視しつつお読みいただければ幸いです。

<2023 RTC CINEMA10>

★澤 隆志の2023 CINEMA10

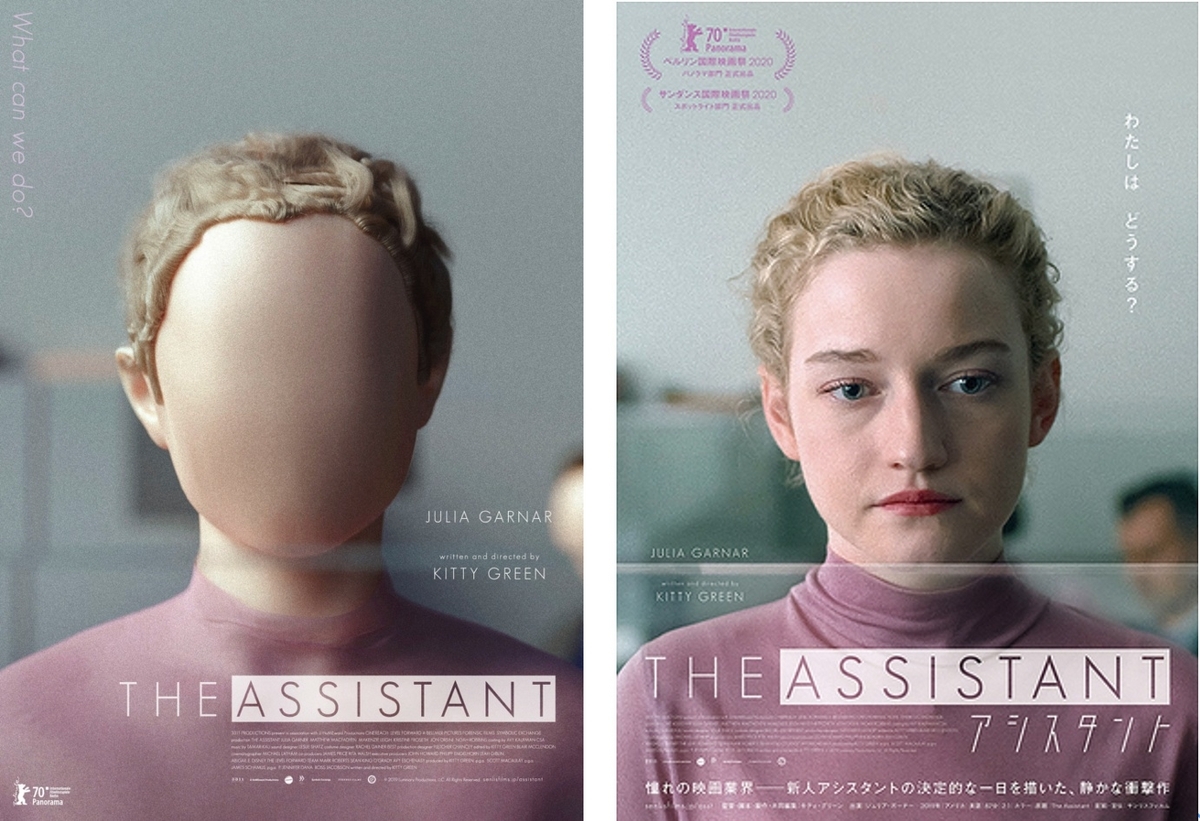

コメント:能登半島地震の被害に遭われた皆様にお見舞い申し上げます。true story: 「関東大震災 映像デジタルアーカイブ」はこの先の100年先も残していきたい映像。based on a true story: 「アシスタント」と「スピニアールト」は全くタイプの違う映画だが、地域社会の調査をエクスキューズとして用いるリサーチベースの作品に喝をいれるような刺激作!to story: 壮大なお人形さんごっこ世界のエンタメでお腹いっぱいにしながらも女と男の立場を更新しようとする「バービー」、チェコ最後の女性死刑囚という稀有な存在を不安定な魅力で描き切る「私、オルガ・ヘプナロヴァー」、さいたま市のとある公共建築をキメキメのSFミュージカルに仕立てる「ミハイル・カリキス《ラスト・コンサート》」らにも脚本(調査)が悪目立ちしない潔さを感じた。to body: 信仰の実在と疑惑に苛まれながら普通におならや脱糞できる人間存在「ベネデッタ」や、都市の膀胱や肛門を暴く「RODE WORK ver. UNDER CITY」に爆笑できたし、「SISU」や「シック・オブ・マイセルフ」のボディホラー/コメディも堪能できたので、2023年は総じていい年だった。

- 関東大震災 映像デジタルアーカイブ https://kantodaishinsai.filmarchives.jp/

- 『アシスタント』https://senlisfilms.jp/assistant/

- 『スピリアールト』http://www.imageforumfestival.com/2023/program-e

- 『バービー』https://wwws.warnerbros.co.jp/barbie/

- 『私、オルガ・ヘプナロヴァー』https://olga.crepuscule-films.com/

- 『ミハイル・カリキス《ラスト・コンサート》』

- 『ベネデッタ』https://klockworx-v.com/benedetta/

- 『RODE WORK ver. UNDER CITY』

- 『SISU 不死身の男』https://happinet-phantom.com/sisu/

- 『シック・オブ・マイセルフ』https://klockworx-v.com/sickofmyself/

★石井大吾の2023 CINEMA10

コメント:この企画に参加させていただいて5年目となります。改めて自分で選定基準を考えてみると、素晴らしい作品と言えるかどうか、というよりは今の自分に響いたかどうか、ということになるでしょうか。素直に選ぶことを心がけています。その結果、多くの方が話題にし絶賛した巨匠たちの作品は私にはこのリストに入れることができませんでした。かつてのめり込んだ映画、小説、音楽が、今は響かないということはありますよね。ここでは書ききれませんが、その作品について、自分が10本に選ばない理由について考えることはとても重要に思います。くるり、サニーデイ・サービスというバンドは私の10代を支えてくれたとも言えますが、20代30代はすっかり距離を置いていました。しかし、今も新しい音楽を生み出し続け、再び私の心を捉えています。バンドの構成は変わりつつも、常に今を更新し続ける姿は凄いとしか言いようがありません。このリストで悩んだ作品は「郊外の鳥たち」です。ちょっと捉えどころがなく戸惑いもありましたが、変わりゆく風景に対する感情を、中国の若い作家が不思議な映像詩として描いてくれたことが、とても希望のあるように思えたのです。10の作品を選ぶということは、その時の自分の感情を確認するという行為なのかもしれません。

- 『少女は卒業しない』https://shoujo-sotsugyo.com/

- 『ケイコ目を澄ませて』https://happinet-phantom.com/keiko-movie/

- 『TAR』https://gaga.ne.jp/TAR/

- 『帰れない山』https://www.cetera.co.jp/theeightmountains/

- 『郊外の鳥たち』https://www.reallylikefilms.com/kogai

- 『愛にイナズマ』https://ainiinazuma.jp/

- 『市子』https://happinet-phantom.com/ichiko-movie/index.html

- 『BLUE GIANT』https://bluegiant-movie.jp/

- 『くるりのえいが』https://qurulinoeiga.jp/

- 『ドキュメント サニーデイ・サービス』https://films.spaceshower.jp/sunnyday/

★松丸亜希子の2023 CINMA10

コメント:2014年の夏に新潟県長岡市に移住し、10年目に突入しました。地方暮らしも板に付き、ライターや養育里親の活動をしながら、ゆったりした時間の流れに身を委ねる日々。そんな中でも、やはり映画は劇場で!と、この「CINEMA10」を意識しつつ市内唯一のシネコンに足繁く通い、1時間ほど車を飛ばして新潟市の市民映画館シネ・ウインドに出かけています。リストは劇場で観て印象的だった作品を観賞順に並べたもの。REALTOKYOで取材した監督たちの新作は必ずチェックするようにしていますが、是枝さん、冨永さん、石井さんの作品(石井さんは2本)はどれも見応え十分でした。リストに入りきらなかった作品も多々あり、新潟県内でこれだけ観られるんだから、わざわざ東京まで行かなくてもいいか〜と、ますます足が遠のきそう。試写をはしごし、国内外の映画祭を取材していた日々がちょっと懐かしいです。

- 『トリとロキタ』https://www.bitters.co.jp/tori_lokita/

- 『TAR/ター』https://gaga.ne.jp/TAR/

- 『EO イーオー』https://eo-movie.com

- 『波紋』https://hamon-movie.com

- 『怪物』https://gaga.ne.jp/kaibutsu-movie/

- 『小説家の映画』https://mimosafilms.com/hongsangsoo/

- 『バービー』https://wwws.warnerbros.co.jp/barbie/

- 『白鍵と黒鍵の間に』https://hakkentokokken.com

- 『月』https://www.tsuki-cinema.com

- 『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』https://kotfm-movie.jp」

★前田圭蔵の2023 CINEMA10

コメント:先日、青梅に住んでいるという職場の研修生と昼休みに少々雑談をした。年始に奥多摩の御岳山をハイキングした際、日の出山頂から一望することのできた関東平野の眺めについて、思ったより遥かに広大な昭和記念公園(旧立川基地)と横田基地について、その向こうのもっこりとした狭山丘陵について、武蔵五日市から御岳山頂へとつながる金毘羅尾根について、などなど。かつてより、多摩と呼ばれる地域には幾つもの街道があり、そこには大勢の人が住まい、林業や養蚕などの産業で活気に満ちていたという。その中心地のひとつであった青梅には3軒の立派な映画館があったという。今、青梅には、木造建築でできた「シネマネコ」という映画館があり、意欲的な上映プログラムや企画を組んで奮闘している。こうした地域に根付く映画館の存在は、そこに住んでいない僕らにとっても、映画を通じてなんとなくつながっているような気がして頼もしくもあり、嬉しくもある。最近みた中では、「ファースト・カウ」が秀逸だった。ゆったりとした光に満ちた冒頭シーンから始まる謎めいた物語。まるで心臓の鼓動が聞こえてきそうな静寂と闇に包まれた世界。まさに、不意打ちをくらったような映画体験。「鳥には巣、蜘蛛には網、人には友情」(ウィリアム・ブレイク)。

- 『コンパートメント No.6』 https://comp6film.com

- 『別れる決心』https://happinet-phantom.com/wakare-movie/

- 『少女は卒業しない』https://shoujo-sotsugyo.com

- 『TAR ター』https://gaga.ne.jp/TAR/

- 『ゴダール 反逆の映画作家』https://mimosafilms.com/godard/

- 『怪物』https://gaga.ne.jp/kaibutsu-movie/

- 『ママと娼婦』(4Kデジタルリマスター版)https://jeaneustachefilmfes.jp

- 『Ryuichi Sakamoto: Playing the Piano 2022+』

- 『枯れ葉』https://kareha-movie.com

- 『ファースト・カウ』http://firstcow.jp/

★白坂由里の2023 CINEMA10

コメント:(1)は社会の中で弱い立場にある老人と子どもが出会う物語。完成して3日後に亡くなった詩人で映画監督の福間健二さんの遺作となった。老人は今と過去を同時に生き、未来を前に今がもどかしい少年少女は浮遊する。福間さん自身も主演し、自身の姿と新しい世代への思いの丈を映画に刻みつけて、明るさをもって生き切ったように見えた。福間さんに偶然お会いしたのは2014年の奄美。福間作品のプロデューサーでパートナーの恵子さんも一緒に、ディレクターの宮本隆司さんの案内で「徳之島アートプロジェクト」を巡った。岩に描かれた線刻画と古来の傷や染みとの見分けがなかなかつかず、福間さんと目を凝らしたのも楽しい思い出だ。「きのう生まれたわけじゃない」とは「子ども扱いしないで」という抵抗の言葉だが、勇気が湧くおまじないのよう。深刻な事態でもこれまでの経験を信じよと。今日生まれ変わることもできるよと。「人は人に出会い、なにかを受け取り、与え合うことで、小さな希望をつかむことはできる」という言葉は10本すべてに言える。歌う福島県復興公営住宅の住民さん(2)にもヒッチハイクする陽子(4)にも。また、(9)(10)は、昨日今日生まれたわけじゃない根深い組織的問題に抗う個人の声が多声になる映画だった。

- 『きのう生まれたわけじゃない』https://kino.brighthorse-film.com/

- 『ラジオ下神白』https://www.radioshimokajiromovie.com/

- 『春をかさねて』『あなたの瞳に話せたら』https://aruharufilm.tumblr.com/

- 『658Km 陽子の旅』https://culture-pub.jp/yokotabi.movie/

- 『目の見えない白鳥さん、アートを見に行く』https://shiratoriart.jp/

- 『ファースト・カウ』http://firstcow.jp/

- 『トリとロキタ』https://www.bitters.co.jp/tori_lokita/

- 『aftersun/アフターサン』https://happinet-phantom.com/aftersun/index.html

- 『SHE SAID/シー・セッド その名を暴け』https://www.universalpictures.jp/micro/shesaid-sononawoabake

- 『妖怪の孫』

★フジカワPAPA-Qの2023 CINEMA10

コメント:音楽系映画公開順。1:ジュゼッペ・トルナトーレ監督による映画音楽巨匠エンニオ・モリコーネ。2:ジャズのサックス、ピアノ、ドラムの若者が世界を目指すアニメ。音楽は上原ひろみ、石若駿ら。3:冒頭の「2001年宇宙の旅」パロディで秀逸コメディと分かる。ジェンダー問題を鋭く解析。4:1970年、ロンドンでの米ロックバンドCCRのライヴ。5:ポップス女王のLAでの巨大コンサート163分。どうやって撮ってるの?てな場面も。6:名盤『つずれおり』の2年後、1973年のNYでのライヴ。7:2018年に49歳で急逝した米国のジャズ・トランペッター最期の欧州ライヴを追った記録。8:ジョン・ゾーンの世界各地での多彩な活動を収めたドキュメンタリー3部作。現在4作目制作中。9:指揮者、作曲家のレナード・バーンスタインをブラッドリー・クーパーが監督主演で描く。10:5年ぶりのアキ・カウリスマキはヘルシンキの片隅に生きる男女の愛と希望の物語。音楽たっぷりなのも最高。さて、こんな南北グローバル戦争の時代に、音楽や映画等の文化、芸術をどう考えれば良い?正気を保つ為に、人生にこれらが必要なのだが。が、実はヒトには政治経済も重要なんだよね。ふうむ…。

(C)2021 Piano b produzioni, gaga, potemkino, terras

- 『モリコーネ 映画が恋した音楽家』https://gaga.ne.jp/ennio/

- 『BLUE GIANT』https://bluegiant-movie.jp/

- 『バービー』https://wwws.warnerbros.co.jp/barbie/

- 『クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル トラベリン・バンド』http://ccr.onlyhearts.co.jp/

- 『テイラー・スウィフト THE ERAS TOUR』http://towapictures.co.jp/taylor/

- 『キャロル・キング ホーム・アゲイン ライヴ・イン・セントラルパーク』https://www.carolekingthemovie.com/

- 『ロイ・ハーグローブ 人生最期の音楽の旅』https://www.universal-music.co.jp/roy-hargrove-movie/

- 『ZORN Ⅰ,Ⅱ, Ⅲ』https://zorn.my.canva.site/

- 『マエストロ その音楽と愛と』https://www.cinema-lineup.com/maestro

- 『枯れ葉』https://kareha-movie.com/

★福嶋真砂代の2023 CINEMA10

コメント:1)オゾンが描く家族の尊厳死。父の最期を看取る感情の機微を繊細に演じるソフィーがとにかく愛おしい。2)インターネット黎明期のIT研究界で筆者自身見聞きしたすべてが描かれ、懐かしさと共感がこみあげる。東出昌大の演技は迫真だが、天才技術者金子勇の本質からは乖離があるような…。 3)オゾン(2本目)による見事なファスビンダー“本歌取り”。本歌と見比べるとおもしろ味倍増。4)クラプトンR.A.H.公演をリアル体験した身には至福と感涙でぐちゃぐちゃに。もう言うことなし。5)安藤サクラと山田涼介の異色コンビのコテコテなのに透明な化学反応、さらに『燃えよ剣』オマージュサービスまでつけちゃう原田眞人監督。 6)と7)は’23映画祭で突出した2本。8)は母娘の特殊な関係性、大きすぎる父の存在。シャルロットの感性豊かな初監督作品。9)と10)はこれぞエンタメ映画の醍醐味。特に10)は宇宙の原理を凝縮した痛快コメディカオス理論、すんごい「叡智」のシャワーを浴びたか。この勢いでサードアイ開眼⁉ 険しい新時代を生き抜いていけと...? 超能力ほしいかも!

(C)2022 A24 Distribution, LLC. All Rights Reserved.

- 『すべてうまくいきますように』https://ewf-movie.jp/

- 『WIinny』https://winny-movie.com/

- 『苦い涙』https://www.cetera.co.jp/nigainamida/

- 『エリック・クラプトン アクロス24ナイツ』http://clapton.onlyhearts.co.jp/

- 『バッドランズ』https://bad-lands-movie.jp/

- 『ゴンドラ』https://2023.tiff-jp.net/ja/lineup/film/3601CMP06

- 『冬眠さえできれば』https://filmex.jp/program/fc/fc4.html

- 『ジェーンとシャルロット』https://www.reallylikefilms.com/janeandcharlotte

- 『オペレーション・フォーチュン』https://operation-fortune.jp/

- 『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』https://gaga.ne.jp/eeaao/

●選者プロフィール

・澤隆志:2000年から2010年までイメージフォーラム・フェスティバルのディレクターを務める。現在はフリーランス。パリ日本文化会館、あいちトリエンナーレ2013、東京都庭園美術館、青森県立美術館、長野県立美術館などと協働キュレーション多数。「めぐりあいJAXA」(2017-)「写真+列車=映画」(2018)「継ぎの時代」(2021-)などプロデュース。

・石井大吾:2008年よりDaigo Ishii Designとして活動開始。建築やまちづくりのプロジェクトに携わる。2009-2015年には中野にてgallery FEMTEを運営。 2018年からは株式会社アットカマタの活動にも参加し、2019年に京急梅屋敷にKOCAをオープン。2019年より徐々に房総半島に拠点を移行中 。https://www.daigoishii.com/

・松丸亜希子:1996年から2005年までP3 art and environmentに在籍した後、出版社勤務を経てフリーの編集者に。P3在職中に旧REALTOKYO創設に携わり、2016年まで副編集長を務める。2014年夏から長岡市在住。

・前田圭蔵:世田谷美術館学芸課を経て、80年代後半より音楽やコンテンポラリー・ダンスを中心に舞台プロデュースを手掛ける。F/T11、六本木アートナイト、あいちトリエンナーレ2013パフォーミング・アーツ部門プロデューサーなどを歴任。現在は東京芸術劇場に勤務。旧realtokyo同人。

・白坂由里:神奈川県生まれ、小学生時代は札幌で育ち、現在は千葉県在住。『WEEKLYぴあ』を経て1997年からアートを中心にフリーライターとして活動。学生時代は『スクリーン』誌に投稿し、地元の映画館でバイトしていたので、いまも映画に憧れが……。

・フジカワPAPA-Q:選曲家、DJ、物書き、制作者等。NHK-FMのゴンチチさんの番組「世界の快適音楽セレクション」選曲構成。コミュニティ放送FM小田原の番組制作者として、巻上公一さん等の番組担当。フジロックで開催のNO NUKESイベント「アトミックカフェ・トーク&ライブ」(MCは津田大介さん)制作。等々色々活動中。

・福嶋真砂代:RTC(REALTOKYO CINEMA)主宰。航空、IT、宇宙業界勤務を経てライターに。『ほぼ日刊イトイ新聞』の「ご近所のOLさんは、先端に腰掛けていた。」などコラム寄稿(1998-2008)。桑沢デザイン塾の黒沢清、諏訪敦彦、三木聡監督を迎えたトークイベント「映画のミクロ、マクロ、ミライ」コーディネーター&MC(2009)。現在はRealTokyoや雑誌「キネマ旬報」にも寄稿しています。

realtokyocinema.hatenadiary.com